La prova è composta di 8 parti per un totale di 50 domande.

PARTE PRIMA

Le 6 domande di questa parte riguardano il medesimo argomento e sono introdotte da brevi testi. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

Gli eubatteri, i batteri veri e propri, sono molto diffusi in ogni ambiente

e rappresentano il punto di partenza per applicazioni tecnologiche in

diversi settori industriali.

La tua classe è stata incaricata di redigere un pieghevole destinato

ad altri studenti coetanei per evidenziare che i batteri costituiscono

un eccellente materiale per lo studio della genetica e per le sue applicazioni

(ingegneria genetica).

In classe si svolgono molte discussioni per pianificare il lavoro:

-per alcuni tuoi compagni è necessario ridurre al massimo le informazioni

sugli aspetti generali e mettere a fuoco gli esperimenti condotti sulla

trasmissione ereditaria nei microrganismi;

-per altri invece lo studio dei caratteri generali è indispensabile

per comprendere il meccanismo dell'eredità.

1. . Quale tra le seguenti caratteristiche dei batteri, tutte riguardanti

i caratteri morfologici, è più proficuamente impiegabile

per lo studio della trasmissione dei caratteri ereditari?

a) possono presentare un'ampia variabilità di forme;

b) hanno dimensioni molto piccole, che consentono di coltivarli in gran

numero in pochissimo spazio;

c) possono presentare ciglia e flagelli sulla loro superficie;

d) sono privi di nucleo;

e) hanno una parete cellulare costituita da peptidoglicano.

2. Quale tra le seguenti caratteristiche dei batteri, tutte riguardanti

i caratteri colturali, è più proficuamente impiegabile per

lo studio della trasmissione dei caratteri ereditari?

a) sono facilmente coltivabili sia in terreni solidi sia in terreni liquidi;

b) sono facilmente coltivabili solo in terreni solidi;

c) sono facilmente coltivabili solo in terreni liquidi;

d) sono molto difficili da coltivare perché troppo piccoli;

e) possono essere coltivati solo in presenza di levate concentrazioni

di CO2.

3. Quale tra le seguenti caratteristiche, tutte riguardanti il processo

di crescita, è più proficuamente impiegabile per lo studio

della trasmissione dei caratteri ereditari?

a) crescono molto lentamente;

b) possono dividersi per mitosi e meiosi;

c) la crescita è stimolata dalla presenza di antibiotici;

d) presentano un elevato potenziale biotico;

e) crescono solo in presenza di anticorpi specifici.

4. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive i caratteri metabolici

dei batteri?

a) sono esclusivamente eterotrofi;

b) sono esclusivamente autotrofi;

c) hanno tutti un metabolismo molto simile;

d) possono essere fotosintetici, ma in tal caso non producono ossigeno;

e) presentano un'elevata versatilità metabolica, potendo essere

fotosintetici, chemiosintetici ed eterotrofi.

5. Quale tra le seguenti caratteristiche dei batteri, tutte riguardanti

il processo di riproduzione, è più proficuamente impiegabile

per lo studio della trasmissione dei caratteri ereditari?

a) contengono un solo cromosoma costituito da una molecola circolare di

DNA;

b) si dividono per scissione semplice;

c) possono scambiarsi geni mediante il processo di coniugazione;

d) attraverso infezioni virali geni di un batterio possono essere inseriti

nel genoma di un altro batterio;

e) valgono tutte le risposte precedenti.

I tuoi compagni impegnati nella ricerca bibliografica, ritengono opportuno

riportare nel testo del pieghevole il seguente brano, che descrive un

esperimento:

"In un terreno di coltura furono lasciati crescere insieme 2 ceppi

del Batterio E. coli. I due ceppi si distinguevano perché uno di

essi era in grado di produrre due aminoacidi , che chiameremo A e B, ed

il secondo produceva altri due aminoacidi, che chiameremo C e D. Quando

i due ceppi furono lasciati crescere insieme in un terreno di coltura

contenenti tutti e quattro gli aminoacidi oltre a tutte le sostanze nutritive

necessarie, gli scienziati si accorsero che di tanto in tanto compariva

un batterio capace di produrre tutti e quattro gli aminoacidi e di crescere,

imitato dalla propria progenie, in un terreno di coltura privo dei quattro

aminoacidi."

6. Quale importante fenomeno è dimostrato dall'esperimento descritto?

a) la funzione del DNA;

b) l'identificazione del DNA;

c) la versatilità metabolica dei batteri;

d) una mutazione;

e) la presenza di una fase sessuale nel ciclo batterico.

PARTE SECONDA

Le 9 domande di questa parte riguardano il medesimo argomento e sono introdotte da un breve testo. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

Un indicatore di pH colora di rosso una soluzione quando c'è equilibrio

tra la concentrazione di CO2 in soluzione e quella dell'aria. La soluzione

è gialla in ambiente acido per un eccesso di CO2, diventa violetta

in ambiente basico, dove c'è carenza di CO2.

In una provetta, riempita per metà con una soluzione dell'indicatore

di pH, è stata sospesa una foglia verde di una pianta. Successivamente

la provetta è stata sigillata. La soluzione è inizialmente

rossa.

Tenedo conto delle proprietà dell'indicatore, rispondi alle seguenti

domande.

7. Dopo che la provetta è stata tenuta per alcune ore alla luce,

di quale colore appare la soluzione?

a) rossa;

b) gialla;

c) violetta;

d) non si può prevedere;

e) si decolora.

8. La concentrazione di CO2 nella provetta nel corso dell'esperimento

è:

a) aumentata con gradualità;

b) rimasta invariata;

c) diminuita con gradualità;

d) aumentata rapidamente e poi è rimasta invariata;

e) diminuita rapidametne e poi è rimasta invariata.

9. Quale processo metabolico ha causato il colore della soluzione?

a) fotolisi dell'acqua;

b) fase luminosa della fotosintesi;

c) fase oscura della fotosintesi;

d) fermentazione alcolica;

e) respirazione.

10. Che cosa succede in questo processo metabolico?

a) il CO2 è fissato negli zuccheri semplici attraverso il ciclo

di Calvin, utilizzando l'energia chimica prodotta nella fase luminosa;

b) è liberata l'energia contenuta nelle molecole degli zuccheri

semplici, in parte impiegata per la sintesi dell'ATP;

c) si formano H2O e CO2 come risultato della demolizione delle molecole

degli zuccheri semplici;

d) la molecola dell'acqua è scissa in H2 e O2, che sono poi fatti

reagire per liberare energia in un processo ciclico;

e) l'energia luminosa è trasformata in energia chimica nei cloroplasti

delle cellule della foglia.

11. Si vuole che la soluzione interna alla provetta viri verso il colore

del campo acido (giallo) senza aprire la provetta: come si deve procedere?

a) continuare ad esporre la provetta alla luce;

b) riscaldare la provetta fino a oltre 50 °C;

c) raffreddare la provetta al di sotto di 10 °C;

d) mettere la provetta al buio fino al viraggio;

e) illuminare la provetta con luce rossa.

12. Il viraggio che si ottiene è causato da:

a) aumento di concentrazione di CO2;

b) aumento di concentrazione di O2;

c) diminuzione di concentrazione di CO2;

d) trasformazione di energia chimica in energia luminosa;

e) disidratazione della foglia.

13 Il processo metabolico responsabile del viraggio è:

a) fotolisi dell'acqua;

b) fase luminosa della fotosintesi;

c) fase oscura della fotosintesi;

d) fermentazione alcolica;

e) respirazione.

14 Si ripete l'esperimento sostituendo la foglia con un fungo: dopo alcune

ore la soluzione, inizialmente rossa, appare:

a) rossa;

b) gialla;

c) violetta;

d) non si può prevedere;

e) si decolora.

15. Quale processo metabolico ha causato il colore finale della soluzione

in presenza del fungo?

a) fotolisi dell'acqua;

b) fase luminosa della fotosintesi;

c) fase oscura della fotosintesi;

d) fermentazione alcolica;

e) respirazione.

PARTE TERZA

Le 4 domande di questa parte riguardano il medesimo argomento e sono introdotte da un breve testo. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

Uno studente compie un esperimento per evidenziare l'importanza della luce per gli organismi fotosintetici. Egli sceglie 12 semi prodotti dalla stessa pianta di fagiolo e prepara due vasi con terriccio umido, in ciascuno dei quali interra a uguale profondità 6 semi. Pone poi il vaso contrassegnato con il n° 1 sul davanzale interno di una finestra del laboratorio e il vaso contrassegnato con il n° 2 all'interno di un armadio collocato nello stesso laboratorio, al buio. Trascorsi 10 giorni, durante i quali i due vasi sono annaffiati con la stessa frequenza e la stessa quantità di acqua, lo studente paragona le piantine cresciute nei due vasi. Non senza sorpresa, lo studente nota che le piante nel vaso n° 1, cresciute alla luce, hanno raggiunto l'altezza media di 6,4 cm, mentre le piante nel vaso n° 2, cresciute al buio, hanno raggiunto l'altezza media di 11,3 cm.

16. Come può essere spiegato il fatto che la crescita delle piantine

è avvenuta sia alla luce che al buio?

a) l'acqua fornita ha permesso di dilatare le minuscole piantine già

presenti nel seme;

b) le sostanze di riserva del seme hanno fornito il materiale per la crescita

iniziale;

c) le piantine si sono cibate dei batteri presenti nel terriccio;

d) il terriccio conteneva sostanze in decomposizione che sono state impiegate

dalle piantine;

e) le piantine hanno potuto effettuare una forma di fotosintesi anche

con la pochissima luce che poteva filtrare da qualche fessura dell'armadio.

17. Come può essere spiegato il fatto che che le piantine del

vaso n° 2 sono diventate più alte di quelle del vaso n°

1?

a) all'interno dell'armadio non ci sono correnti d'aria che disturbano

la crescita;

b) al buio è rallentata la crescita dei batteri che si nutrono

delle radici delle piantine;

c) all'interno dell'armadio la temperatura è più stabile;

d) la presenza di luce inibisce lo sviluppo in altezza delle piantine;

e) all'interno dell'armadio le piantine sono al riparo dagli insetti erbivori.

18. Quali processi metabolici si sono svolti nelle cellule delle piantine

dei due vasi?

a) fotosintesi e respirazione nelle piantine del vaso n° 1, solo fotosintesi

nelle piantine del vaso n° 2;

b) fotosintesi e respirazione nelle piantine del vaso n° 1, solo respirazione

nelle piantine del vaso n° 2;

c) solo fotosintesi nelle piantine del vaso n° 1, solo respirazione

nelle piantine del vaso n° 2;

d) solo respirazione nelle piantine del vaso n° 1, solo fotosintesi

nelle piantine del vaso n° 2;

e) solo fotosintesi nelle piantine del vaso n° 1, fotosintesi e respirazione

nelle piantine del vaso n° 2.

19. Quale delle misurazioni seguenti avrebbe potuto dare allo studente

indicazioni più significative della lunghezza del fusto al fine

di evidenziare l'importanza della luce per gli organismi fotosintetici?

a) confrontare la lunghezza totale delle radici delle piantine germogliate

nei due vasi;

b) contare il numero delle piantine germogliate nei due vasi e paragonarlo

con il numero dei semi interrati all'inizio dell'esperimento;

c) paragonare l'umidità del terriccio contenuto nei due vasi al

termine dell'esperimento;

d) confrontare la massa del terriccio contenuto nei due vasi con la massa

del terriccio presente all'inizio dell'esperimento;

e) confrontare la massa di ciascuna piantina con la massa del seme da

cui si è sviluppata.

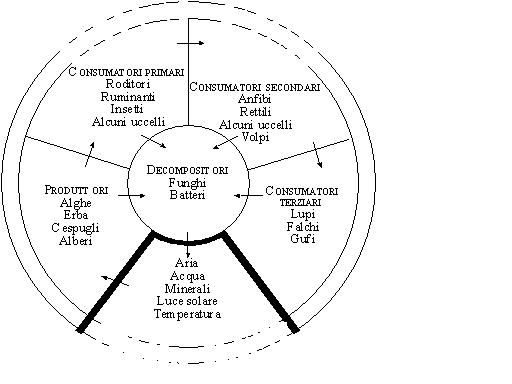

PARTE QUARTA

Le 8 domande di questa parte riguardano il medesimo argomento e sono introdotte un diagramma che rappresenta le relazioni fra diversi gruppi di organismi e l'ambiente non vivente. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

20. Il diagramma descrive le relazioni che si sviluppano in:

a) una comunità;

b) una catena alimentare;

c) un ecosistema;

d) un habitat;

e) una nicchia ecologica.

21. Le frecce nel diagramma indicano:

a) la direzione in cui gli organismi si spostano in una comunità;

b) l'ordine di importanza dei diversi componenti;

c) la posizione preminente occupata dai produttori;

d) i diversi ruoli svolti dagli organismi;

e) la direzione del flusso di energia;

22. Se i consumatori secondari passassero a cibarsi dei produttori, anziché

dei consumatori primari, si avrebbe come conseguenza che:

a) i consumatori terziari diminuirebbero in numero;

b) i decompositori rischierebbero di scomparire;

c) il numero dei consumatori secondari aumenterebbe;

d) sarebbe disponibile una maggiore quantità di energia per la

comunità biotica;

e) sarebbe disponibile una minore quantità di energia per la comunità

biotica.

23. L'energia necessaria al mantenimento della comunità biotica

ha origine da:

a) aria;

b) acqua;

c) minerali;

d) luce solare;

e) decompositori.

24. Nella comunità descritta la massima quantità di energia

si trova nei:

a) produttori;

b) consumatori primari;

c) consumatori secondari;

d) consumatori terziari;

e) decompositori.

25. Nella comunità descritta gli organismi pionieri fanno parte

dei:

a) produttori;

b) consumatori primari;

c) consumatori secondari;

d) consumatori terziari;

e) decompositori.

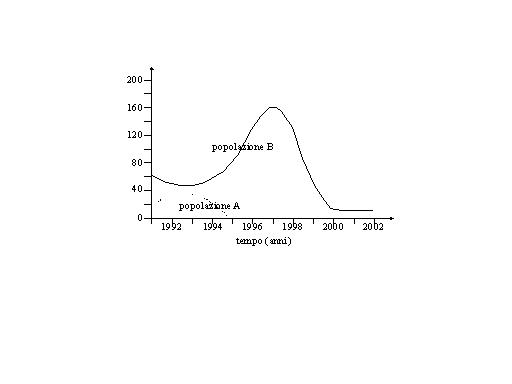

26. Il grafico rappresenta l'andamento nel tempo di due popolazioni della comunità precedentemente descritta, indicate come A e B. A quali livelli potrebbero rispettivamente appartenere A e B?

a) A produttori, B consumatori primari;

b) A consumatori secondari, B consumatori primari;

c) A decompositori, B produttori;

d) A decompositori, B consumatori secondari;

e) A consumatori primari, B decompositori.

27. Il motivo per cui dopo il 1999 la consistenza numerica della popolazione

B si è assestata su livelli più bassi rispetto agli anni

precedenti è:

a) la diminuzione delle risorse a causa dell'intenso sfruttamento avvenuto

fra il 1994 e il 1997;

b) la diminuzione della pressione esercitata da alcune specie predatrici;

c) la diminuzione del flusso di energia complessivamente disponibile per

l'intera comunità;

d) la massiccia emigrazione che si è verificata verso nuovi ambienti;

e) la disponibilità di nuove fonti alimentari.

PARTE QUINTA

Le 8 domande di questa parte sono suddivise in due gruppi, A e B. I due gruppi di domande riguardano due modi di esplorare l'ambiente che, pur molto differenti tra loro, sono analoghi per la natura ondulatoria dei fenomeni coinvolti. Le informazioni contenute nelle domande di un gruppo possono aiutarti a trovare la risposta anche ad alcune domande dell'altro gruppo e viceversa. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato. Per informazioni sui fenomeni ondulatori, puoi consultare l'Appendice a pagina 10.

Gruppo A

28. Il potere risolutivo di un microscopio ottico consiste nella distanza

minima alla quale si devono trovare due particolari dell'oggetto osservato

perché si possano ancora vedere come distinti. Il potere risolutivo

dei migliori microscopi ottici è di circa 200 nm. Ciò significa

che, rispetto alla visione a occhio nudo, si possono vedere particolari

più piccoli di:

a) 100 volte;

b) 500 volte;

c) 1000 volte;

d) 2000 volte;

e) 5000 volte.

29. Il limite di risoluzione dei microscopi ottici non può essere

migliorato perché:

a) non si riesce a ottenere vetri sufficientemente puri per le lenti;

b) la luce visibile ha una lunghezza d'onda non inferiore a circa 400

nm;

c) il numero delle cellule fotosensibili nella retina umana è limitato;

d) ingrandimenti maggiori richiederebbero intensità luminose non

sopportabili dall'occhio umano;

e) l'indice di rifrazione dell'aria è troppo diverso da quello

del vetro usato per le lenti.

30. Quale delle seguenti strutture cellulari non può essere osservata

al microscopio ottico?

a) cromosomi;

b) creste mitocondriali;

c) parete cellulare;

d) cloroplasti;

e) nucleo.

31. Una delle tecniche con cui si tenta di migliorare, sia pure leggermente,

il potere risolutivo dei microscopi ottici consiste nell'utilizzare luce

violetta anziché luce bianca per la illuminazione del preparato.

Il successo di questa tecnica è dovuto al fatto che la luce violetta:

a) fa aumentare l'indice di rifrazione del vetro;

b) ha lunghezza d'onda minore della media della luce bianca;

c) è meglio percepibile dalle cellule fotosensibili della retina

umana;

d) ha maggiore velocità della media della luce bianca;

e) riduce le aberrazioni cromatiche dovute alle lenti.

Gruppo B

32. I pipistrelli in volo localizzano ostacoli e prede ascoltando l'eco

dei suoni che essi stessi emettono in continuazione e che rimbalzano sugli

oggetti circostanti. La gamma delle frequenze di questi suoni va da circa

40000 a circa 200000 Hz. Quando si osservano i pipistrelli volare al crepuscolo,

essi sembrano silenziosi. I suoni emessi dai pipistrelli non sono udibili

perché:

a) non sono indirizzati verso gli oggetti al suolo;

b) la loro intensità è troppo bassa per la sensibilità

uditiva dell'orecchio umano;

c) sono assorbiti da altri oggetti prima di arrivare all'orecchio dell'osservatore;

d) sono interpretati dal nostro cervello come rumore di fondo e filtrati;

e) la loro frequenza è al di sopra della soglia uditiva dell'orecchio

umano.

33. La velocità del suono nell'aria è circa 340 m/s. Ciò

significa che un suono emesso da un pipistrello con frequenza 170000 Hz

ha lunghezza d'onda:

a) 2 nm;

b) 2 mm;

c) 2 mm;

d) 2 cm;

e) 0,2 m.

34. Insetti volanti di dimensioni inferiori a 1 mm non sono generalmente

predati dai pipistrelli, perché:

a) sono troppo agili e veloci rispetto ai pipistrelli;

b) la loro traiettoria di volo è imprevedibilmente irregolare;

c) il loro colore scuro, unito alle piccole dimensioni, li rende difficilmente

visibili ai pipistrelli;

d) hanno un sapore disgustoso, che i pipistrelli hanno imparato a evitare;

e) sono più piccoli di metà della lunghezza d'onda dei suoni

emessi dai pipistrelli.

35. L'abilità di un pipistrello di costruire una precisa immagine

degli oggetti circostanti grazie alle eco dei propri suoni non è

danneggiata dalla presenza nell'aria di polveri perché:

a) le particelle delle polveri non sono grandi abbastanza per essere colpite

dai suoni emessi dai pipistrelli;

b) il cervello dei pipistrelli è in grado di filtrare l'informazione

significativa da quella di sfondo;

c) le particelle di polvere assorbono i suoni emessi dai pipistrelli senza

mandarli indietro;

d) l'eco prodotta dalle particelle di polvere ha un suono caratteristico,

diverso da quello prodotto da altri oggetti;

e) la distribuzione delle polveri è uniforme e non crea effetti

di eco maggiori in una direzione piuttosto che nelle altre.

PARTE SESTA

Le 5 domande di questa parte riguardano il medesimo argomento e sono introdotte da brevi testi. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

Una pianta di pisello, simile a quelle usate da Mendel nei suoi noti esperimenti, cresce da sola in un'isola deserta. Si tratta di un individuo eterozigote per il carattere "forma del seme", determinato dagli alleli R (seme liscio) e r (seme rugoso).

36. Se tu volessi ottenere una pianta come quella che cresce nell'isola

attraverso un incrocio sprimentale, come sceglieresti i genotipi dei genitori

per avere l'assoluta certezza di fare nascere un individuo eterozigote?

a) entrambi eterozigoti;

b) entrambi omozigoti dominanti;

c) entrambi omozigoti recessivi;

d) uno omozigote dominante e uno eterozigote;

e) uno omozigote dominante e uno omozigote recessivo.

37. L'individuo nell'isola si riproduce per autofecondazione. Quale è

la composizione fenotipica che ti attendi per la prima generazione filiale

F1?

a) 1/2 dominanti, 1/2 recessivi;

b) 1/4 dominanti, 3/4 recessivi;

c) 3/4 dominanti, 1/4 recessivi;

d) 15/16 dominanti, 1/16 recessivi;

e) tutti individui dominanti.

38. Quale è invece la composizione genotipica che ti attendi per

la prima generazione filiale F1?

a) 1/2 omozigoti dominanti, 1/2 omozigoti recessivi;

b) 1/4 omozigoti dominanti, 1/2 eterozigoti, 1/4 omozigoti recessivi;

c) tutti eterozigoti;

d) 9/16 omozigoti dominanti, 6/16 eterozigoti, 1/16 omozigoti recessivi;

e) 1/4 omozigoti dominanti, 1/4 eterozigoti, 1/2 omozigoti recessivi.

Le piante della F1 si riproducono a loro volta per autofecondazione e solo per autofecondazione. Le condizioni ambientali consentono la sopravvivenza di tutte le piante, che producono mediamente uguale numero di discendenti. La stessa cosa avviene poi con gli individui della F2 e con le successive generazioni F3, F4,... Fn.

39. Quale tendenza si manifesterà nella composizione delle generazioni

filiali F3, F4,... Fn?

a) gli omozigoti dominanti e gli omozigoti recessivi tenderanno a scomparire;

b) gli eterozigoti tenderanno a scomparire;

c) aumenteranno sempre più gli individui a fenotipo dominante;

d) generazioni con prevalenza di omozigoti si alterneranno ad altre con

prevalenza di eterozigoti;

e) generazioni con prevalenza di omozigoti dominanti si alterneranno ad

altre con prevalenza di omozigoti recessivi.

40. Quale delle affermazioni seguenti, relative alla frequenza degli

alleli R e r nelle diverse generazioni di piante di pisello, è

corretta?

a) l'allele dominante R tende ad aumentare sempre più la propria

frequenza;

b) l'allele recessivo r tende ad aumentare sempre più la propria

frequenza;

c) la frequenza dei due alleli tende a rimanere sempre uguale generazione

dopo generazione;

d) uno dei due alleli, che non può essere previsto in partenza,

tende a scomparire;

e) nelle generazioni pari aumenta la frquenza dell'allele dominante, nelle

generazioni dispari aumenta la frequenza dell'allele recessivo.

PARTE SETTIMA

Le 6 domande di questa parte riguardano il medesimo argomento e sono introdotte da una figura e da un breve testo. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

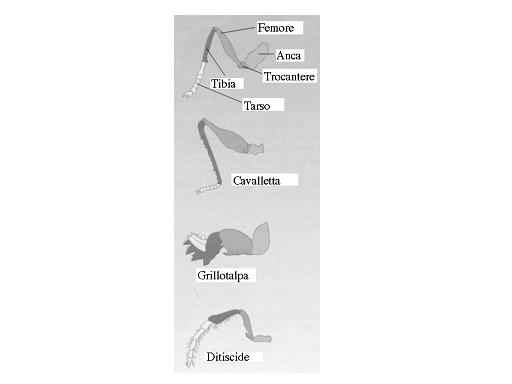

La figura sotto riporta lo schema di una tipica zampa di insetto generico,

in cui sono indicati i segmenti che compongono l'arto, e

gli schemi delle zampe di tre insetti particolari.

41. La figura descrive un esempio di:

a) radiazione adattativa;

b) analogia;

c) coevoluzione;

d) evoluzione convergente;

e) omologia.

42. Ci si può attendere che tutte le strutture rappresentate in

figura con lo stesso colore:

a) svolgano la stessa funzione;

b) abbiano avuto la stessa origine embrionale;

c) siano della stessa dimensione;

d) compaiano solo in un particolare tipo di insetti;

e) si siano reciprocamente influenzate nel corso della loro evoluzione.

43. Se nella figura fosse aggiunto il disegno di una zampa di ape, ci

si potrebbe attendere che la zampa di ape:

a) mostri adattamenti che la rendono atta a sostenere l'animale in volo;

b) sia uguale alla tipica zampa di insetto disegnata nello schema in alto

nella figura;

c) presenti un tipo e un numero di strutture diverse da quelle di tutte

le altre zampe raffigurate;

d) manchi del tarso e della tibia, pur presentando anca, trocantere e

femore;

e) sia formata dalle stesse strutture presenti in tutte le altre zampe

raffigurate, anche se diverse per dimensioni e per forma.

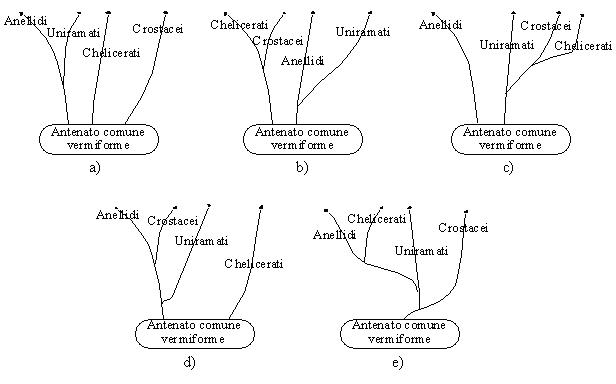

Il brano che segue è tratto da Invertebrate relationships di Pat Willmer. Leggilo attentamente e poi rispondi alle domande 46, 47 e 48.

"Il termine "artropode" dovrebbe essere considerato solo

come rappresentativo di un grado di organizzazione, che si presenta ogni

volta che animali vermiformi dal corpo molle sviluppano cuticole ispessite,

piuttosto che una unità tassonomica monofiletica (che raccoglie

cioè tutti e soli gli organismi che hanno avuto origine da un certo

antenato comune) e coesa. Le molte somiglianze che possono esistere fra

i diversi gruppi sono giustificabili o come conseguenze necessarie della

presenza di un esoscheletro, oppure sono presenti solo in alcuni dei gruppi

principali e assenti in altri, oppure ancora sono convergenze evolutive,

risposte adattamentali a problemi ambientali simili.

La maggior parte dei dati disponibili suggerisce che i tre principali

gruppi dei moderni animali di tipo artropode, vale a dire Uniramati (Insetti

e Miriapodi), Crostacei e Chelicerati, non possono essere convenientemente

riuniti in un unico gruppo tassonomico. Ciascun gruppo si è evoluto

indipendentemente da un antenato vermiforme e i Crostacei sono forse i

più distanti dagli altri due, almeno stando alle prove embriologiche.

Gli Uniramati potrebbero essere derivati da un antenato comune con gli

Anellidi, mentre i Crostacei e i Chelicerati si sarebbero originati separatamente

ancora prima da più antichi antenati simili a vermi piatti."

44. Sulla base di quanto affermato nel brano, quale degli alberi evolutivi seguenti meglio descrive la posizione sostenuta dall'autrice?

45. Quale albero evolutivo tra quelli precedentemente rappresentati si

adatta meglio a rappresentare una posizione che ritiene invece gli Artropodi

come facenti parte di un unico gruppo tassonomico monofiletico?

a) b) c) d) e)

46. Se nell'albero dovesse essere inserito il ramo corrispondente al

phylum Cordati, questo ramo figurerebbe come una diramazione proveniente:

a) dal ramo degli Uniramati;

b) dal ramo dei Crostacei;

c) da un punto situato più in basso dell'antenato comune vermiforme;

d) dal ramo degli Anellidi;

e) dallo stesso antenato comune vermiforme.

PARTE OTTAVA

Le 4 domande di questa parte sono introdotte da brevi testi. Fornisci la risposta a ciascuna domanda nel foglio delle risposte allegato.

Ogni stimolo percepito dal nostro organismo comporta l'eccitazione di

un neurone sensoriale. L'eccitazione consiste in una variazione del potenziale

elettrico di membrana chiamata potenziale di azione. Il potenziale di

azione si propaga lungo l'assone del neurone e genera l'impulso nervoso.

Ogni neurone sensoriale trasmette l'impulso ad almeno un altro neurone.

I neuroni non sono a contatto diretto tra loro, ma separati da una sottilissima

fessura chiamata sinapsi.

47. Come avviene il passaggio dell'impulso nervoso da un neurone all'altro?

a) per induzione elettrica, poiché le due cellule sono separate

da un intervallo di pochi nm;

b) grazie alla presenza di un rivestimento continuo di mielina, che avvolge

tutti i neuroni;

c) con la polarizzazione a catena delle molecole di acqua presenti nel

liquido della sinapsi;

d) per la liberazione nella simapsi da parte del neurone che trasmette

l'impulso di molecole capaci di innescare il potenziale di azione;

e) a causa della presenza nel liquido della sinapsi di una elevata concentrazione

di ioni, capaci di garantire il trasferimento di cariche elettriche.

Anche se ogni stimolo sensoriale è tradotto in impulsi nervosi

identici tra loro, quando gli impulsi giungono al sistema nervoso centrale

noi siamo in grado di distinguere la natura dello stimolo che li ha prodotti

, cioè di interpretarlo ad esempio come un suono, oppure una luce

o un odore.

48. Questa capacità di distinguere la natura degli stimoli si basa:

a) sull'area cerebrale a cui giungono i nervi che trasportano l'impulso

nervoso;

b) sull'intervallo di tempo trascorso tra la stimolazione e il momento

in cui l'impulso nervoso giunge al cervello;

c) sul diverso livello di soglia che in ogni recettore è necessario

perché lo stimolo generi l'impulso nervoso;

d) sul numero dei neuroni coinvolti nella trasmissione dell'impulso nervoso;

e) sul tipo di neurotrasmettitore liberato nel cervello in risposta all'impulso

nervoso.

49. Quale dei seguenti dati sperimentali fornisce un'importante indicazione

sul modo in cui il nostro cervello distingue la natura degli stimoli che

hanno generato l'impulso nervoso?

a) nella scherma e nel tennis i giocatori mancini sono leggermente favoriti,

poiché hanno riflessi un po' più rapidi;

b) ci si abitua a stimolazioni costanti, come un rumore continuo o un

odore persistente, fino a non avvertirle più;

c) la compressione dei bulbi oculari determina la percezione di lampi

luminosi;

d) alcuni psicofarmaci inducono uno stato di allucinazione prolungato;

e) la stimolazione meccanica o elettrica di alcune parti del cervello

può indurre il ricordo di eventi dimenticati.

Il nostro cervello è anche in grado di distinguere la diversa

intensità di stimoli della stessa natura, ad esempio un lampo abbagliante

da una luce fioca.

50. Questa capacità di distinguere l'intensità degli stimoli

si basa:

a) su quali cellule dei recettori sono state stimolate;

b) sulla frequenza con cui gli impulsi sono trasmessi;

c) sulla velocità di propagazione dell'impulso nervoso;

d) sulla entità del superamento del livello di soglia da parte

dello stimolo;

e) sul tipo di nervi che trasmettono l'impulso nervoso.

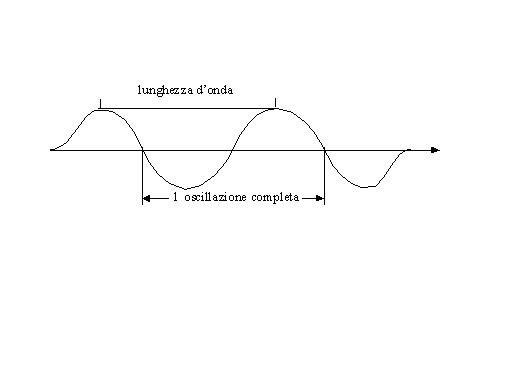

APPENDICE - FENOMENI ONDULATORI.

I fenomeni ondulatori sono caratterizzati dallla propagazione di onde, per le quali vale la seguente relazione:

velocità di propagazione = lunghezza dell'onda o frequenza dell'onda

La lunghezza dell'onda è la distanza tra due punti successivi

nella stessa fase, ad esempio la distanza tra due massimi successivi.

La frequenza dell'onda è il numero di oscillazioni che l'onda compie

nell'unità di tempo; se l'unità di tempo è il secondo

(s), la frequenza è espressa in Hertz (Hz): 1 Hz = 1 oscillazione

in 1 s.

La luce è costituita da onde elettromagnetiche la cui lunghezza d'onda è compresa tra 400 nm e 680 nm (1 nm = 10-9m). La velocità di propagazione di tutte le onde elettromagnetiche è la stessa (in uno stesso mezzo di propagazione). Nell'aria questa velocità può essere considerata 3,0 o 108 m/s.

Il suono è costituito da onde meccaniche di compressione. L'orecchio umano nelle migliori condizioni percepisce suoni con frequenza compresa tra 50 Hz e 20.000 Hz. Nell'aria la velocità di propagazione del suono è circa 3,4 o 102 m/s.