OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2004 - FASE REGIONALE (BIENNIO)

La prova è costituita da 4 parti, da pagina 1 a pagina 7, per un totale di 30 domande

PARTE PRIMA - Costruiamo un plastico

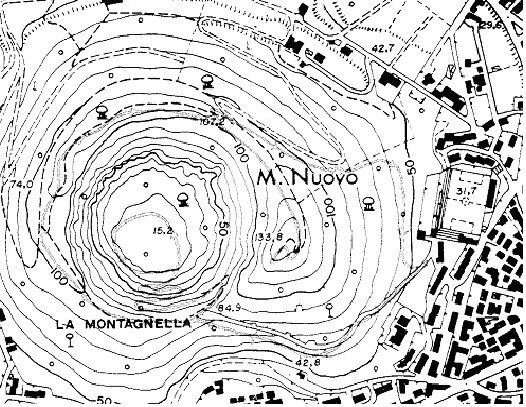

Le 6 domande che seguono riguardano un progetto relativo alla costruzione di un plastico a partire dalla cartina topografica di un'area vulcanica. Esse sono introdotte da un testo e da una cartina ai quali dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato.

L'insegnante di scienze della tua classe ha presentato un progetto che

prevede la realizzazione di un plastico di un piccolo vulcano a partire

dalla carta topografica della zona. Una volta realizzato, il modello sarà

utilizzato per illustrare la distribuzione della vegetazione che ricopre

le pendici del vulcano.

La classe ha a disposizione una piccola cartina nella quale il rilievo

è rappresentato con curve di livello che presentano una equidistanza

di 10 m. Il punto più alto del vulcano è a quota 133,8 m

sul livello del mare.

L'insegnante ha spiegato che il modello sarà realizzato sovrapponendo

l'uno sull'altro tanti fogli di polistirolo o legno compensato, in modo

da ricostruire la forma dell'edificio vulcanico. Le varie sezioni saranno

ritagliate proprio seguendo il profilo delle curve di livello. Il modello

dovrà avere le dimensioni finali di cm 50 x 50.

0 50 100 m

Cartina dell'area - Dimensioni cm 20 x 20 - Scala 1: 5000 - Equidistanza 10 m

La classe discute a lungo sul materiale da utilizzare per il modello e

sul suo costo complessivo. Per esigenze di bilancio il costo dei materiali

non dovrà superare i 120 euro. L'insegnante si è informata

sul costo del legno e del polistirolo che è il seguente:

Materiale ---------------------------------Costo unitario

Tavolette di legno di dimensioni 50 x 50 -------10 euro

Fogli di polistirolo di dimensioni 60 x 60 --------8 euro

Costo massimo previsto 120 euro

· Marco propone di utilizzare 15 tavolette di legno compensato:

la prima farà da base per il modello e le altre corrisponderanno

ciascuna ad una diversa curva di livello,

· Giovanna ritiene invece che è meglio utilizzare il polistirolo.

Secondo Giovanna ne occorrerebbero 15 fogli e si rientrerebbe pertanto

esattamente nei costi.

· Secondo Gabriele occorre stabilire per prima cosa il numero di

sezioni da realizzare. Egli ha fatto una serie di calcoli e secondo lui

le sezioni da realizzare sono 13, ma per la costruzione del modello sarebbero

sufficienti solo 12 tavolette o fogli, di cui uno per la base, perché

le ultime due sezioni si possono realizzare utilizzando i ritagli rimasti

delle precedenti. Ciò consentirebbe di utilizzare il legno, più

resistente, rientrando nei costi.

· Annamaria ritiene invece che l'unico modo per realizzare il modello

è quello di utilizzare il polistirolo, poiché con il legno

in ogni caso non si rientrerebbe nei costi. Inoltre i fogli di polistirolo

sono più grandi.

· Naomi, infine, afferma di aver già visto in un museo un

modello del genere realizzato in legno. Secondo lei occorre utilizzare

necessariamente il legno perché il polistirolo, anche se meno costoso,

richiede la realizzazione di un numero maggiore di sezioni.

1. Chi di loro ha ragione?

a) Marco

b) Giovanna

c) Gabriele

d) Annamaria

e) Naomi

2. Il fondo del cratere è a quota 15,2 m sul livello del mare.

A partire da quale sezione in su le sezioni presenteranno un foro al centro?

a) 10 m

b) 20 m

c) 30 m

d) 40 m

e) 50 m

3. La cartina di partenza è di forma quadrata con il lato di 20

cm ed ha scala 1:5000. Essa viene ingrandita due volte e mezzo, in modo

da raggiungere le dimensioni richieste di 50 cm di lato. Dopo l'ingrandimento:

a) La scala rimane la stessa.

b) La scala diventa 1:12.500.

c) La scala diventa 1: 2000.

d) La scala diventa la metà.

e) La scala raddoppia.

4. Sul lato destro in basso della cartina di partenza è presente

la scala grafica: è disegnato un segmento di 2 cm con l'indicazione

che ad esso corrispondono sul terreno 100 m. Dopo l'ingrandimento:

a) La scala grafica non è più valida.

b) Un segmento di 2 cm continua a corrispondere a 100 m.

c) La scala grafica continua ad essere valida perché il segmento

della scala grafica è stato anch'esso ingrandito.

d) è cambiata anche l'equidistanza tra le curve di livello.

e) sia la scala grafica che quella numerica (1:5000) rimangono le stesse.

5. Sorge ora il problema dello spessore delle singole sezioni del vulcano

da incollare l'una sull'altra. L'insegnante spiega alla classe che per

mantenere in proporzione tutte le dimensioni del vulcano occorre usare

per le altezze la stessa scala delle distanze. A tal fine nel modellino

di 50 cm di lato lo spessore di ogni singola sezione dovrà essere

di:

a) 0,25 cm

b) 0,50 cm

c) 0,75 cm

d) 1,00 cm

e) 2,00 cm

6. Finalmente il modello è stato realizzato e la classe passa

ora a discutere su come utilizzarlo per la rappresentazione della vegetazione

della zona. Preliminarmente la classe effettua un'escursione sul vulcano

che consente di individuare le seguenti tipologie di vegetazione:

· zone coltivate (vigneti)

· zone degradate (pascoli abbandonati, incolto)

· zone con vegetazione prevalentemente arbustiva (gariga)

· zone di macchia bassa

· zone di macchia foresta

L'insegnante propone di utilizzare colori diversi per le diverse tipologie

di vegetazione. Si sceglie di utilizzare il colore giallo per le aree

coltivate. La scelta degli altri colori dovrà rispondere ai seguenti

criteri:

a) Utilizzare colori diversi per vegetazioni diverse.

b) Cercare di mettere in evidenza la diversa complessità degli

ecosistemi presenti.

c) Tener conto della evoluzione della vegetazione (successione ecologica).

La classe discute animatamente ed emergono le seguenti proposte:

· Carla ritiene che il problema non esiste: l'importante è

utilizzare colori molto contrastanti per evidenziare le diverse aree.

· Giulio ritiene che non solo si possono utilizzare colori diversi

per tipi di vegetazione diversi, ma che è possibile evidenziare

anche il concetto di evoluzione della vegetazione utilizzando il colore

verde con intensità crescenti: propone pertanto di utilizzare una

tonalità di verde molto chiaro per le aree arbustive, di verde

medio per quelle di foresta e di verde scuro per la macchia bassa.

· Ludovica è d'accordo con Giulio. Secondo lei l'ordine

dei colori deve essere però diverso: verde chiaro per la gariga,

verde medio per la macchia e verde scuro per la foresta. In tal modo si

rispetterebbe meglio la successione ecologica del luogo. Le aree degradate

sarebbero infine indicate in grigio.

· Anche Antonio propone di utilizzare il grigio per le aree degradate,

ma per lui il problema di utilizzare tonalità di verde diverse

per le altre tre aree è in realtà un falso problema. Per

esse si può utilizzare indifferentemente una qualsiasi tonalità

di verde.

· Pina, infine, è in parte d'accordo con Giulio di utilizzare

tonalità di verde diverso, ritiene però impossibile un utilizzo

dei colori che metta in evidenza la complessità crescente dei diversi

ecosistemi.

Chi di loro ha ragione

a) Carla

b) Giulio

c) Ludovica

d) Antonio

e) Pina

PARTE SECONDA - La cellula vegetale

Le 5 domande che seguono riguardano la cellula vegetale. Esse sono introdotte da un testo al quale potrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato.

7. Quale tra queste strutture è tipica della cellula vegetale?

a) Mitocondrio

b) Ribosoma

c) Vacuolo

d) Lisosoma

e) Apparato di Golgi

8. Quali sono i reagenti e i prodotti della fotosintesi clorofilliana?

----Reagenti -----------------Prodotti

a) H2O + CO ---------------C6H12O6 + H2

b) H2O + CO2 --------------C6H12O6 + O2

c) C6H12O6 + O2 ----------CO2 + H2O

d) CO2 + H2 ----------------C6H12O6

e) CO2 + O2 ----------------C6H12O6 + H2O

9. Per la fotosintesi clorofilliana la luce è indispensabile perché:

a) attiva una particolare proteina presente nei pigmenti fotosintetici.

b) distrugge un composto che si è formato nei cloroplasti durante

la notte.

c) i pigmenti fotosintetici sono attivi solo al di sopra di una certa

temperatura.

d) i pigmenti fotosintetici, assorbendo la luce, la trasformano in energia

chimica.

e) i pigmenti fotosintetici, assorbendo la luce, la trasformano in glucosio.

10. Quando una cellula vegetale è immersa in un ambiente ipotonico:

a) la forma della cellula resta invariata.

b) la cellula si rigonfia fino a scoppiare.

c) La cellula perde acqua e il protoplasto si distacca dalla parete cellulare.

d) La cellula produce all'interno una maggiore concentrazione di soluti.

e) La cellula modifica la propria parete diventando impermeabile all'acqua.

11. Sorge in classe una discussione sull'importanza dei vegetali per

la vita sulla Terra.

· Luigi sostiene che la vita sulla Terra sarebbe possibile anche

senza i vegetali, perché il loro ruolo può essere svolto

dagli organismi chemiosintetici.

· Maria ritiene che la vita sulla Terra senza i vegetali sarebbe

possibile, perché l'uomo potrebbe produrre artificialmente ossigeno

e glucosio.

· Lorenzo ritiene che la vita sulla Terra senza i vegetali non

sarebbe possibile, perché solo gli organismi autotrofi sono in

grado di produrre ossigeno e glucosio.

· Francesco sostiene che la vita sulla Terra senza i vegetali sarebbe

possibile, perché gli animali sono anch'essi capaci di sintetizzare

gli zuccheri.

· Sonia crede che la vita sulla Terra senza i vegetali sarebbe

possibile, perché l'ossigeno necessario agli animali potrebbe essere

reintegrato dallo spray marino.

Chi ha ragione?

a) Luigi

b) Maria

c) Lorenzo

d) Francesco

e) Sonia

PARTE TERZA - Oceani… con la "spina dorsale"

Le 11 domande che seguono riguardano le dorsali Medio-oceaniche. Esse sono introdotte da un testo al quale potrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato.

Il brano che segue è tratto dal libro di Sergio Ghione "L'Isola

delle tartarughe":

"A quale velocità vanno alla deriva i continenti? Non poco:

al Museo della Storia Naturale e Tecnologia della Villette, a Parigi,

c'è un pezzo di muro (finto) con una crepa che si allarga dal giorno

dell'inaugurazione del museo alla stessa velocità con cui America

e Africa si stanno oggi allontanando. Il museo venne inaugurato nel 1986

da Giscard d'Estaing. Oggi quella crepa è larga circa quindici

centimetri e ci si può mettere con facilità una mano dentro.

Se fosse stato il muro di una casa, probabilmente essa sarebbe già

crollata. Un altro esempio: la velocità con cui si allontanano

tra di loro i continenti è circa uguale a quella con cui all'uomo

crescono le unghie.

Nel caso dell'Oceano Atlantico la catena montuosa sottomarina prende il

nome di dorsale medio-atlantica e si estende lungo tutto l'Oceano, dall'Islanda

giù giù fino all'isola di Bouvet, in prossimità dell'Antartide,

continuando poi verso est e verso ovest nelle altre dorsali degli oceani

Indiano e Pacifico. Il sistema delle dorsali oceaniche, che si ritiene

che siano tra di loro collegate come le crepe di una brocca fessa, costituisce

la più grande e invisibile catena montuosa e vulcanica del mondo:

lunga 70.000 km e alta 3.000 metri dal fondo del mare. E' stato stimato

che se non esistessero le dorsali oceaniche, il livello del mare sarebbe

circa duecento metri più basso".

Da "L'isola delle tartarughe", di Sergio Ghione, pagine 41-42,

Laterza, 2000.

12. La prima parte del brano fa riferimento alla velocità con

cui si muovono le placche litosferiche. L'autore indica una velocità

dell'ordine di qualche centimetro l'anno. Tale velocità può

essere ricavata anche dall'esame dei campioni prelevati sul fondo dell'oceano.

Un sondaggio sul fondo dell'Atlantico meridionale, a 1.300 km dalla dorsale

Medio-atlantica, ha permesso di stabilire che i sedimenti trovati a diretto

contatto con lo strato di basalto si sono depositati 65 milioni di anni

fa. Quale velocità media di movimento delle placche è possibile

dedurre da questi dati?

a) 0,2 cm / anno

b) 2 cm / anno

c) 20 cm / anno

d) 2 m / anno

e) 20 m / anno

13. Il sistema delle dorsali oceaniche è definito da Ghione come

"la più grande e invisibile catena montuosa e vulcanica del

mondo". Il vulcanismo che caratterizza le dorsali Medio-oceaniche

è di tipo:

a) Effusivo con magmi acidi.

b) Effusivo con magmi basici.

c) Esplosivo.

d) Idromagmatico.

e) Misto.

14. Nel modello della tettonica delle placche, le dorsali corrispondono

ai "margini costruttivi o divergenti". Spiega tale definizione.

(scrivere la risposta nel foglio risposte)

15. Rispetto al pavimento oceanico, le dorsali Medio-oceaniche si elevano:

a) Di poche decine di metri.

b) Di poche centinaia di metri.

c) Di circa 1.000 metri.

d) Di circa 3.000 metri.

e) Di circa 6.000 metri.

16. L'età dei basalti che costituiscono il fondo oceanico:

a) Diminuisce con la distanza dalla dorsale.

b) Non varia con la distanza dalla dorsale.

c) Aumenta con la distanza dalla dorsale.

d) Aumenta con la distanza dalle fosse oceaniche.

e) Si mantiene costante per tutti i fondali oceanici.

17. Quale di questi oceani non presenta una evidente dorsale che lo divide,

almeno per un ampio tratto, in due meta pressappoco uguali?

a) Oceano Pacifico.

b) Oceano Indiano.

c) Oceano Atlantico.

d) Le dorsali dividono a metà tutti gli Oceani.

e) Non c'è nessun oceano che è diviso a metà dalla

dorsale.

18. Le dorsali sono sede di un'intensa attività eruttiva. Quale

di queste rocce deriva tipicamente dalla solidificazione del magma che

alimenta l'attività delle dorsali?

a) Granito

b) Andesite.

c) Porfido.

d) Diorite.

e) Basalto.

19. Una delle prove più significative dell'espansione dei fondali

oceanici è costituita dalla successione delle anomalie magnetiche

a livello delle dorsali Medio-oceaniche. Tali anomalie formano delle fasce

ai lati della dorsale. Esse presentano una distribuzione:

a) Irregolare.

b) Ordinata.

c) Simmetrica.

d) Graduale.

e) Casuale.

20. Quale di questi vulcani è in relazione con l'attività

di una dorsale Medio-oceanica?

a) Mauna Loa (Isole Hawaii).

b) Vulcani del Giappone.

c) Vulcani delle Ande.

d) Campi Flegrei.

e) Laky (Islanda).

21. Le dorsali:

a) Non sono mai sede di attività sismica.

b) Sono sede di attività sismica con terremoti con ipocentri situati

lungo il piano di Benioff.

c) Sono sede di terremoti sia intermedi sia profondi.

d) Sono sede di terremoti caratterizzati da un unico tipo di onda sismica:

le onde P, che s'irradiano dall'ipocentro.

e) Sono sede di terremoti superficiali con ipocentri che non superano

i 70 km.

22. Le dorsali sono tagliate trasversalmente dalle faglie trasformi.

A livello delle faglie trasformi di una dorsale:

a) Le due placche si avvicinano.

b) Le due placche scorrono l'una rispetto all'altra.

c) Le due placche si allontanano.

d) Non si verificano terremoti.

e) Le due placche sono perfettamente immobili.

PARTE QUARTA - Le teorie evolutive

L'affermarsi delle teorie evolutive ha realizzato nell'ambito della biologia una vera e propria "rivoluzione copernicana", trasformandola da "scienza dell'osservazione della vita" a "scienza dell'evoluzione della vita". Tale mutazione è stata definita da L. Galleni "l'unico vero cambiamento di paradigma della biologia". Le 8 domande che seguono sono introdotte da un brano scritto E. Mayr, una delle figure più rappresentative della biologia evoluzionistica del Novecento, al quale dovrai fare riferimento per fornire le risposte. Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato.

A ben guardare le teorie evolutive di Darwin sono quattro: La prima teoria

può essere definita semplicemente come la "teoria dell'evoluzione

in quanto tale": essa è in pratica il rifiuto della stabilità

del mondo dei viventi (fissismo) e l'accettazione del fatto che il mondo

vivente è in continua trasformazione. La seconda teoria è

quella che postula un "antenato comune" dal quale l'evoluzione

abbia preso inizio. Questo concetto, come il precedente, è largamente

condiviso dagli scienziati: gli zoologi moderni, ad esempio, sono ampiamente

convinti del fatto che tutti i mammiferi provengano da un antenato comune,

con caratteristiche simili a quelle degli attuali insettivori. La terza

teoria evolutiva di Darwin è quella del "gradualismo":

egli sosteneva che le nuove strutture e gli adattamenti evolvono a piccole

tappe impercettibili. La quarta teoria di Darwin è quella della

"selezione naturale". Essa può essere considerata come

un processo in due tappe: la prima è la produzione di una quantità

di variabilità praticamente inesauribile grazie alla mutazione

ed alla ricombinazione. Tale produzione di variabilità dipende

in gran parte dal caso, è un processo accidentale, nel senso che

non è in relazione con le effettive necessità dell'organismo.

Nella seconda tappa del processo della selezione naturale l'ambiente favorisce

per ogni generazione solo alcuni degli individui prodotti in numero sovrabbondante.

Si tratta quindi di un processo contrario al caso: ogni individuo ha infatti

caratteristiche uniche, alcune delle quali favoriscono la sopravvivenza

e la riproduzione; gli individui che possiedono tali caratteristiche hanno

maggiori probabilità di apportare un forte contributo al pool genico

della generazione successiva.

(Adattato da: E. Mayr, Biologia ed Evoluzione, varietà, mutamenti

e storia del mondo vivente, Boringhieri, 1982)

23. Nel XVIII secolo, col ritrovamento dei primi fossili, gli scienziati

cominciarono a domandarsi se gli organismi esistenti sulla Terra fossero

sempre stati uguali o fossero cambiati nel tempo. Le teorie fissiste allora

in auge ebbero il loro massimo esponente in Georges Cuvier. Esse spiegavano

il ritrovamento di fossili di organismi con caratteristiche diverse da

quelle degli organismi attuali mediante il ricorso:

a) A una serie di catastrofi che avevano periodicamente distrutto la maggior

parte delle forme di vita.

b) Al principio dell'ereditarietà degli organi acquisiti, elaborato

per la prima volta da Lamarck.

c) A una serie di atti creativi che avevano ripopolato la Terra dopo ogni

catastrofe.

d) Alla teoria della selezione naturale.

e) Sono vere sia a) sia c).

24. Dallo studio della struttura dell'emoglobina, dei citocromi e di

altre biomolecole è emerso che, tra i primati, il genere Homo (l'uomo)

presenta le maggiori affinità con il genere Pan (gli scimpanzé).

Si ritiene che i due generi derivino da un antenato comune vissuto probabilmente

circa 7 milioni di anni fa. Ciò significa che:

a) L'uomo discende dalle scimmie.

b) La stretta relazione tra l'uomo e lo scimpanzé è ricavata

dalle somiglianze del loro comportamento.

c) L'uomo e le scimmie appartengono allo stesso genere.

d) A partire dall'antenato comune si sono originati sia l'uomo sia gli

scimpanzé.

e) Il genere Homo e il genere Pan hanno una struttura dell'emoglobina

e dei citocromi molto diversa.

25. Lo studio dei fossili ha evidenziato che molte specie restano inalterate

per lunghi periodi (dell'ordine delle decine di milioni di anni) per poi

modificarsi rapidamente, dando origine ad altre specie nel giro di poche

decine di migliaia di anni. A partire da tale constatazione è stato

proposto che la velocità dell'evoluzione non sia costante nel tempo

e che lungo una linea evolutiva a lunghi periodi di tranquillità

evolutiva si alternerebbero brevi periodi di rapida evoluzione Tale teoria

fu proposta nel 1982 dai paleontologi Gould e Eldredge ed è nota

come:

a) Teoria degli equilibri punteggiati

b) Strutturalismo biologico

c) Creazionismo

d) Selezione naturale

e) Speciazione simpatrica

26 L'evoluzione di diverse nuove specie a partire da un antenato comune

è un esempio di:

a) Speciazione.

b) Diffusione adattativa.

c) Convergenza evolutiva.

d) Evoluzione divergente.

e) Coevoluzione.

27 La selezione naturale è:

a) Determinata dalla lotta per la sopravvivenza tra gli individui di due

popolazioni.

b) Un processo dovuto unicamente al caso.

c) Un processo dovuto unicamente alla necessità.

d) Una via di mezzo tra un processo casuale ed uno necessario.

e) Un processo in due tappe: produzione di variabilità, casuale,

e selezione, determinata dall'ambiente.

28. Quale tra questi non è un tipo di selezione:

a) Stabilizzante.

b) Direzionale.

c) Sessuale.

d) Geografica.

e) Divergente.

29. Nel brano si afferma che "l'ambiente favorisce per ogni generazione

solo alcuni degli individui prodotti in numero sovrabbondante". Questo

significa che:

a) Vengono premiati gli individui più forti.

b) Gli individui di una popolazione vengono prodotti in numero maggiore

di quanti ne possano sopravvivere.

c) Sono premiati gli individui più longevi.

d) Sono favoriti gli individui che hanno una discendenza più numerosa.

e) Sono vere b) e d).

30. Per l'affermazione del gradualismo fu necessario che si sviluppassero

due nuovi concetti: il "pensiero popolazionale" ed il concetto

di "speciazione geografica". Il pensiero popolazionale si fonda

sull'osservazione del carattere unico di tutti gli esseri viventi, sottolineando

come ogni individuo di una specie a riproduzione sessuata sia unico e

differente da tutti gli altri. I gruppi di questi individui unici e differenti

sono denominati popolazioni ed è su di esse che agisce l'evoluzione,

attraverso la riproduzione differenziale di alcuni individui. Cosa si

intende invece per speciazione geografica?

(scrivere la risposta nel foglio risposte)